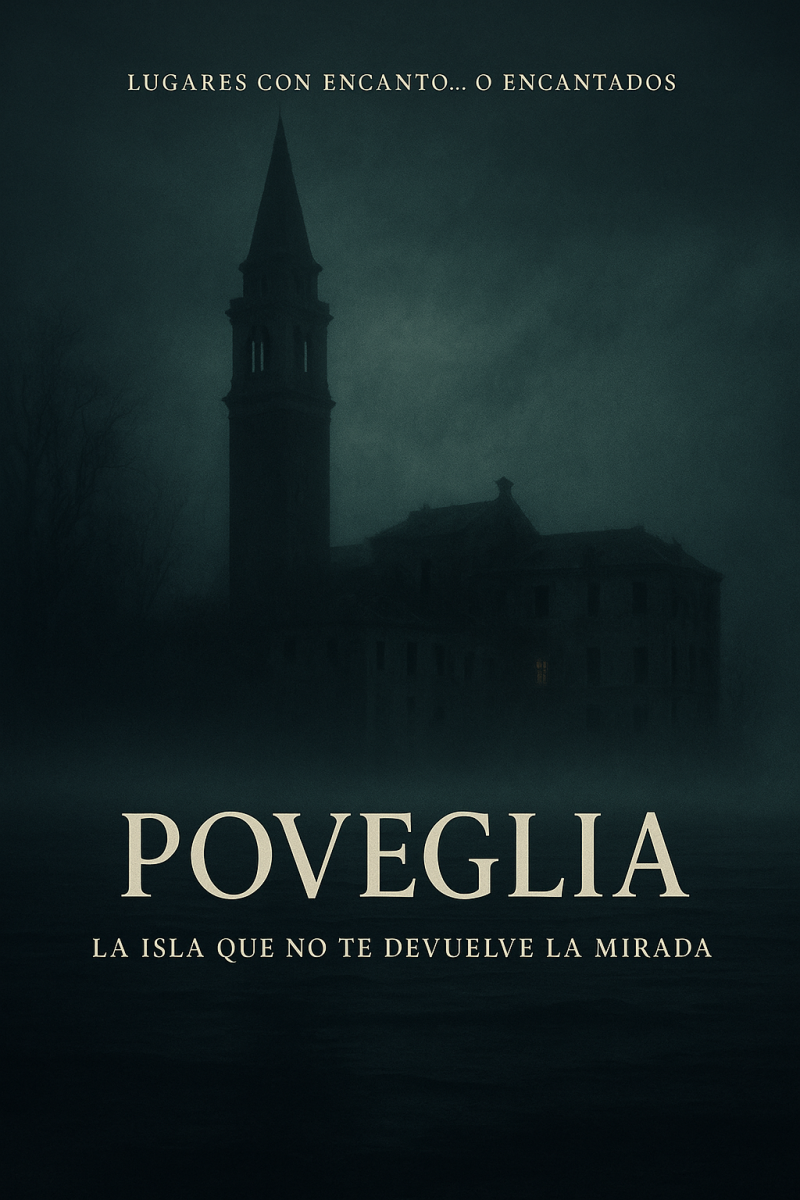

POVEGLIA

No hace falta pisar un lugar para que te atraviese. Hay sitios que se te meten en la sangre con solo ver un mapa, leer un inventario, escuchar cómo baja la voz un barquero cuando lo nombra. Poveglia es uno de esos puntos en la laguna veneciana que no necesitan visitantes: acumulan historias y dejan que el resto haga el trabajo.

Entre Venecia y el Lido, a la altura del canal de Malamocco, se dibujan siete hectáreas cercadas por agua. El perímetro de Poveglia cabe en un párrafo; su historia no.

Lo que está documentado

Siglos V–XIV. Asentamiento de refugiados. Comunidad agrícola y pesquera bajo la Serenissima. Hubo campanario, huertos, casas. Nada de embrujos: utilidad.

1378–1381. Guerra de Chioggia. La isla participa como punto estratégico y paga la factura: queda despoblada. Desde entonces, isla menor; memoria mayor.

Siglos XVII–XVIII. La República perfecciona la cuarentena. Cuando otros lazaretos se saturan, el Senado (1776) habilita Poveglia como estación sanitaria: inspección, aislamiento, incineración si hacía falta. 1793 y 1798 traen barcos con sospecha de peste. Muchos nombres entran; pocos nombres salen. Las listas están rotas. La estadística, también.

1922–1968. Se instala un hospital psiquiátrico y geriátrico en los edificios del lazareto. Lo prueban planos, presupuestos, nóminas: la burocracia siempre deja más huella que los espectros. En 1968, todo cierra. Quedan pabellones desplomados, lavandería, mortuorio, pasillos que crujen sin gente y un campanile que fue faro y ahora es símbolo.

2014. Intento de concesión a 99 años. Pujas, protestas, titulares. Resultado práctico: sigue siendo pública y con acceso restringido por seguridad.

Hasta aquí, piedra y papel. Lo suficiente para que la leyenda corra sola.

Mito, rumor y razones

Se repite una cifra: más de 100.000 muertos. La laguna veneciana, en siglos de epidemias, suma decenas o cientos de miles; atribuirlos todos a Poveglia es atajo narrativo. La frase mítica: “el suelo es ceniza humana”. Exageración poética con base real: hubo cremaciones y depósitos. En Venecia, barro y memoria son buenos socios.

La historia preferida: un médico del psiquiátrico que practicaba lobotomías sin anestesia y se arrojó (o lo arrojaron) desde el campanario. Archivo sólido: no. Verosimilitud emocional: toda. Lo seguro es menos brillante: tratamientos duros para su época, negligencias probables, un cierre sin duelo.

Paranormalidad de manual: psicofonías que se cortan, brújulas erráticas, sombras en ventanas sin vidrio. Sugerencia + ruina = efecto. Quien entra esperando sentir, siente. Y aun así, hay silencios que pesan incluso en el escepticismo.

Lo que verías… si fueras (y no deberías)

Los planos y los testimonios dibujan esto:

-

Norte: restos del lazareto; corredores enfrentados, patios interiores.

-

Centro: explanada tomada por maleza, antiguos huertos y lavandería.

-

Sur: pabellones del hospital, mortuorio, campanile.

-

Frente sur: corriente más brava, mal sitio para fondear.

-

Cerca, un ottagono (fortín napoleónico) que no es Poveglia, pero suma atmósfera.

Nada de esto es invitación. Acceso prohibido por riesgo estructural: techos que caen, suelos que ceden, hierro y escombros donde menos lo esperas. Hay paseos en barco que la bordean. La foto de lejos, sí. El susto de cerca, no.

¿Qué dice la gente de Poveglia?

Los barqueros bajan la voz cuando pasan cerca: “Más vale rodearla”. Los pescadores no calan redes en sus aguas; entre hierro, escombros y malas historias, prefieren perder una captura que tentar la suerte. Los historiadores recuerdan que no empezó como leyenda, sino como logística: lazaretos, cuarentenas, un hospital mental en edificios que ya sabían demasiado. Los urban explorers la veneran como la ruina definitiva—y también la más desaconsejable: techos cansados, suelos que se abren, multa garantizada si te pillan.

Los investigadores paranormales hablan de grabadoras que se apagan, brújulas mareadas y un mensaje sin palabras: no te vayas. Los turistas que solo la rodean dicen que impresiona; los que han saltado a tierra, que no pensaban que el silencio pudiera pesar. Las autoridades no discuten la energía: discuten la gravedad. Acceso prohibido por seguridad. Fin del debate público.

Los venecianos de varias generaciones la aceptan como se acepta una cicatriz: siempre estuvo ahí, siempre fue rara. Los periodistas la coronan con titulares: la isla maldita, la más embrujada, el lugar donde el suelo—dicen—mezcla barro con ceniza humana. Los escépticos señalan la sugestión: entras esperando miedo y el lugar cumple. Y, sin embargo, conceden algo que no es medible: hay ruinas que se callan, y hay ruinas que te miran. Poveglia hace lo segundo.

Conclusión popular: Poveglia no es tanto un “sitio encantado” como un archivo comprimido de la parte fea de la historia. Y cuando la historia se comprime, el aire se vuelve denso. Por eso la gente, sin ponerse de acuerdo, repite la misma idea con palabras distintas: “No quiere que te quedes… pero tampoco te suelta cuando te vas.”

Mito vs. documento (para leer con la luz encendida)

-

“Más de 100.000 muertos en Poveglia” → Cifra inflada. Papel en la laguna hay de sobra; Poveglia fue nodo clave, no toda la fosa.

-

“Suelo de ceniza humana” → Hipérbole con fondo real. Cremaciones hubo; restos hay. No todo es ceniza, pero la hay.

-

“Médico sádico arrojado del campanario” → Leyenda moderna. El hospital existió; el médico es símbolo útil.

-

“Prohibida por maldición” → No. Prohibida por ruina y por la tendencia humana a estropearse el cuello en sitios fotogénicos.

Por qué engancha (y por qué conviene distancia)

-

Capas: refugio → guerra → cuarentena → hospital → abandono. Cinco vidas en un punto minúsculo.

-

Aislamiento: una isla es una frontera nítida. Dentro/fuera. Vida/Memoria.

-

Ambigüedad útil: lo que no está en el archivo se narra, y lo que se narra perdura.

-

Ética: recordar Poveglia es recordar cómo tratamos lo que tememos: la peste, la locura, lo que apartamos para seguir llamando belleza a lo que queda.

No he puesto un pie en Poveglia. No hace falta. Hay lugares que se leen mejor que se pisan. Y algunos, cuando los pisas, no te sueltan del todo.

— Eva Nox